▲2025年9月初,北京海淀一所学校刚刚迎来新学年。(视觉中国 / 图)

全文共9199字,阅读大约需要20分钟

梁鸿分析父亲的反应,或许与中国文化中对孩子主体性的轻视有关。“始终不相信我们的孩子是好的,不相信孩子是可以独立成人的。”

他们有些颇为早慧,能看透父母人生的某种工具性和无意义感。在她看来,相比这些年轻人,他们的父母一辈也许才是真正的“空心病人”——他们普遍成长于学历的红利时代,通过教育获得社会地位,以及世俗意义上的成功。

本文首发于南方周末 未经授权 不得转载

文|南方周末记者 潘轩

责任编辑|李慕琰

多年前,非虚构作家梁鸿的生活被一种无意义感击中。周而复始的教书、写作,让她怀疑自己正在过一种虚构的生活。为了找回生命中深沉而踏实的部分,她回到偏远、并不富庶的故乡——河南梁庄,和庄里人吃饭、聊天,五个多月里,像人类学家那样细致凝视大地上的生计、姻亲、流散、婚育……

很多调研和采访的片段至今历历在目。她记得一个5岁的小男孩,父母远在新疆打工,奶奶每年都说,要带孙子去新疆看望父母。

男孩的父亲住在新疆高速公路旁的棚里,夏天炎热,条件艰苦,路途遥远,奶奶的承诺始终未能兑现。梁鸿和男孩的奶奶聊天。奶奶再度提起去新疆的话茬。男孩却突然说:“奶奶你不要再说了,你再说我就去跳坑(注:坑塘)。”

那一刻,梁鸿捕捉到小男孩心里的创伤。“5岁的他不明白自己是怎么回事。他不想让奶奶再说的意思,就是我再也不想提他们了,我要把它遮蔽起来。”

“这些东西其实一直在我心里面放着。”提起那个瞬间,梁鸿的眼神流露出一种复杂的情绪。母亲的早逝,让梁鸿自小没有享受过多少母爱。她始终觉得自己是个容易焦虑的人,尤其在自己也获得了母亲的身份后。因此,她在孩子身上倾注了过度的关注。

她观察自身与周围,发现很多孩子身上都携带创伤,“只不过大人没有意识到创伤有多重”。

这些年,青少年心理健康问题格外凸显。2025年10月10日,央视新闻报道称:中国6-16岁在校生精神障碍总患病率达17.5%。出于强烈的情感冲动,梁鸿想一探究竟,青少年群体的心理健康到底出现了怎样的问题?又为何会出现这些问题?

几年前,她在网络平台发布征集信息,想和陷入心理健康问题的青少年聊聊。一个名叫雅雅的女孩很快回复了她。雅雅当时休学在家,深受抑郁和焦虑困扰。她曾是标准的“好学生”,进入当地顶尖高中,考过班级第一,但成绩滑落的恐惧折磨着她。发展到后来,连同桌翻页写字的声音都会让她焦虑、紧张。

另一个名叫敏敏的女孩,父母自她小时起就感情不和,时常争吵。暴怒的母亲有一次冲进厨房,拿刀作势要砍父亲。母亲也朝她发泄不满,打骂拖拽。她对世间的很多事物都感到厌倦,因此休学在家。在父母准备安排她复学后,她决定自杀。她告诉梁鸿,自己那时觉得“没有力量回到学校”,“心里的创伤还没有过去”。

她在一个晚上吞掉了89粒安眠药自杀。药效发作时,难以忍受痛苦的她给父亲打去求生电话。被送至医院,医生对她的父亲说,再晚送来半个小时,就回天乏术了。情况稍微好转后,父亲对她说:“你不是想死吗?怎么最后给我打电话?”

讲述这一切时,梁鸿留意到眼前的女孩手臂上,布满纵横交错的割伤。随着时间的流逝,它们已经愈合成一道道白色的疤痕。说到伤心处,女孩会点点头,用头发遮住自己,克制自己不要哭出来。

另一个小学女生,因为处不好和同龄人的关系,厌学情绪浓烈,常称肚子疼,逃避上课。家长带她去了多次医院,发现身体没有异样。为了让孩子回归秩序化的人生,母亲采取了一系列激烈的应对措施:和老师联合给她施压;女儿写作业写慢了,崩溃的母亲会急得撕掉试卷,并口头威胁,“你再这样,我不管你了”……

一位心理学专业人士告诉梁鸿,我们正处于一个“全球焦虑的时代”,而青少年在我们的社会结构中,像一个神经末梢般,承受着社会层层传导而来的压力。

梁鸿说,当孩子处于激烈情绪之中,第一个动作往往是“关门”,将父母隔绝在外。也因此,父母往往会采取更激烈的措施。站在情绪的两端,家长与孩子间的鸿沟越来越深。“我觉得这个时候真的需要父母换一种方式忍耐下来,千万不要发生直接的冲突,把小事变成大事。”梁鸿说,“我们要真的放下我们内心的焦虑。”

梁鸿,1973年生于河南,中国人民大学文学院教授,著有非虚构作品“梁庄三部曲”系列等。(受访者供图)

父母要的是功成名就,孩子想的是活着的意义

在化名为滨海的城市,梁鸿接触到一个特殊的补习班。创始人阿叔曾因好动、注意力不集中,在教育阶段颇为受挫,他后来研究心理学,直到三十多岁,才确诊注意力缺陷问题。开办补习班,最初是为了将同患有注意力缺陷障碍的外甥正常送进高中。没想到后来在当地名声大噪,陆续接收了上百个“问题”孩子。

在这些汇聚到补习班的学生身上,家庭矛盾以一种剧烈的方式展现。

一个叫小夏的女孩,被送到补习班时才初一。在学校上课,她是课堂规则的“破坏者”——上课时,她会站起来四处走动,甚至跑到教室外面吸烟或者玩手机。很小的时候,她就遭遇父亲的打骂。父亲曾在公共场合将她掀倒,用脚踩她的头。此后,小夏的情绪逐渐失控。因为一次自杀未遂,她被父母送进了当地的精神卫生中心,被捆在病床上接受治疗。

小夏后来对父亲产生应激反应,一见到他就情绪失控、瘫软在地。这让在企业里担任领导的父亲愤怒不已,言称“把孩子养废了”。小夏出了状况向他求助,他撂下一句话:不就三千块钱一个月吗,把你送到精神病院,我养你一辈子。

梁鸿形容,那是一个典型的“权威式的父亲”。对子女的经济供养,让他成为家庭的支柱,但在权威遭遇挑战后,又陷入了不理智的状态。“他从来没有理智地思考一下,是不是他造成了女儿这样子?为什么女儿见到他会惊恐发作?”

阿叔提议,小夏可以选择在情感上“隔离”父亲。他告诉梁鸿,这种隔离并不代表“不孝”,而是帮助孩子建立一重心理防御与保护机制。“孩子是家庭关系中最脆弱的一方,很难自我保护,极容易受到伤害。所以当家庭关系不能有效、正向运转的时候,孩子能用这一机制排除不利因素。”他说。

小夏后来顺利考进高中、大专。梁鸿去采访时,她已经做了一个公司分店的店长,尽管已经长大成年,父亲造成的创伤仍然无从释怀。父亲后来听闻女儿现状,惊讶之余,要求妻子提供女儿公司的电话和地址,想知道是什么样的公司会愿意让自己的女儿过去上班。

梁鸿分析父亲的反应,或许与中国文化中对孩子主体性的轻视有关。“始终不相信我们的孩子是好的,不相信孩子是可以独立成人的。”梁鸿说。

对很多家长来说,孩子遭遇心理或精神危机,一个最直接的后果是:他们可能会从同龄人的教育轨道中脱离。家长们对此如临大敌。

一个名叫小正的小学生,行为举止疑似有多动障碍。他会在课堂上乱爬、发出声音,引发骚乱,惹得全班家长不满,遭遇集体“围剿”。于是,他母亲被要求陪读。上课时,两人一起坐在课堂的左后方,如同孤岛被隔绝。无论旁人耗费多少口舌,母亲坚持不让儿子退学或转学。

在阿叔看来,这种执念不仅无助于尚在发育期的孩子适应集体生活,反而可能让他在义务教育阶段感受到社会性隔离,产生对群体的怨恨与偏激态度。

梁鸿发现,很多家长在用一种功利化的思维面对孩子的困境。一个表现是,不少家长会趁着寒暑假送孩子去治疗心理问题,而等到开学,不管疗程是否需要继续,都会把孩子送回学校。“反正他进学校了,再怎么样我先不管,导致有一天孩子又反复。”梁鸿解释家长的心态,“我们对心理健康的漫长形成过程和疗愈过程,都不了解,也不愿意真的去了解。”

梁鸿看过一个线上心理咨询短视频,家长提起孩子有自残倾向,陈述了一番现状,咨询快要结束,他问咨询师:你看他还能不能上学?心理咨询师大骂父亲:你的儿子已经都快要死了,你还在关心他第二天能不能上学?他都痛苦得要自杀了,你还问他第二天能不能上学?

梁鸿总结,这种对失学的恐惧,某种程度上或许来源于对规则根深蒂固的认同。

滨海一位精神卫生中心的医生张殊告诉梁鸿:“青春期是精神疾病的爆发期。人在这个时候开始自我觉知、觉醒,有个人意识,要求独立、尊重,追求活着的意义。”对于那些自我意识很强的孩子,“一旦发现自己在学习那些没用的东西,就会感觉非常痛苦”。

在医院,张殊碰到过很多青少年,悟性一点都不输成年人。他们有些颇为早慧,能看透父母人生的某种工具性和无意义感,“天天上班挣钱,没有任何意义”。在她看来,相比这些年轻人,他们的父母一辈也许才是真正的“空心病人”——他们普遍成长于学历的红利时代,通过教育获得社会地位,以及世俗意义上的成功。

“父母要求的是功成名就,孩子想的是‘我为什么活着’‘怎样活着更有意义’。并且,当孩子这样想的时候,家长往往会嗤之以鼻,会批评孩子的幼稚,完全否定孩子的思想。”张殊认为,这是家长和孩子之间的思维鸿沟。

2025年6月,浙江某市的儿童青少年心理健康服务总站里,心理工作者在为小朋友进行心理咨询。(视觉中国 / 图)

内心情感匮乏带来的荒凉

梁鸿访谈过北京海淀的三个家庭,他们都为孩子教育投入大量的精力与成本,最终结果却都未尽如人意。

吴用是标准的海淀“卷娃”,从三岁起,他的周末就被各种兴趣班和补习班占用。上中学后,他在数学和物理上展露天赋,热衷研究更高阶的数理学知识。母亲从小对他的成绩锱铢必较,后来又将物理竞赛作为进入名校的捷径。吴用反对物理竞赛培训的刷题式练习,常和母亲发生分歧与冲突。长久的教育压力下,那根紧绷着的弦出了问题。

吴用后来需要服用精神类药物稳住状态。有一天,他控诉式地告知母亲,自己对家庭感到深深的失望:

“在历史性的选择中,你们都没有选择我。你并没有很好地起到一个社会中介的作用,你让我过度暴露在教育的创伤下,但你对这个创伤的了解并不是很多。不只是竞赛,从你费尽心力让我进入北京市最好的小学这件事就开始了……你经常说我是有福的孩子,我都感觉到一种极大的无可奈何。我觉得我太没有福了。我觉得我整个在受苦。我唯一的福气,就是我对受苦是无所谓的。”

另一个海淀妈妈,在经历儿子冲击TOP2高校失败后,大梦初醒。她对梁鸿反思,身边的很多家长或许都过于焦虑。高考失利后,她一直沉浸在沮丧情绪中,儿子则很快走出阴云,探索去国外读书的可能性。儿子笃定地告诉她,不管去哪里上学,只要能让他学物理就行。

这份笃定反而给了母亲安慰。“这个孩子自己的人生开始了,他比我强了,他的体系我不懂。”她觉得,如果一个青少年没有坚定内核,哪怕去了名校,可能也只会陷入一种“更深的、更没有出路的卷”。

第三个海淀家庭,父亲沉迷于科研,有自己规律的生活,和妻子交流不多,几乎不太参与家庭生活。李风在这样的家庭长大,升入高中后,学业压力变重,他的多科成绩总在班级垫底,很快对学校生活感到厌倦。

李风从小到大没太拗过母亲的想法。梁鸿发现,和他聊天极为艰难,他对世界几乎没有观点和强烈的情感反应。梁鸿问他怎么看待父母的婚姻关系,他说,就那样;问他妈妈觉得你们俩关系挺好?他说,就那样。

一开始,梁鸿觉得这个孩子的状态很冷漠,后来发现形容为“冷漠”都显得太有感情,完全是冷淡状态。“他面对这个世界,不知道要说什么,这个世界也没有给予他什么。一方面可能他没有表达欲,也许他真的就没有什么想法。”

休学很长一段时间后,李风没有复学的打算。母亲试着带他去快餐店找工作,因为没有高中毕业被拒绝。她后来向梁鸿坦陈,她其实控制不住地看不起自己的孩子。“当他被所有的社会系统抛弃,也被自己的家庭抛弃,他就是一个悬置在这儿,没有任何生命力的状态。”梁鸿说。

这种荒凉的生命状态,在县乡一级的孩子身上则展现出更沉痛的部分。

在丹县一个镇卫生院的精神科,梁鸿遇到了一个“花臂少年”,他从小是留守儿童,拥有一个破碎的家庭:父母从小离异,家里人骗她母亲早亡,父亲、爷爷、姑姑都在外打工,只剩他和奶奶留守在村庄,奶奶去世后,他离开了学校,在外地经历诸多搓磨。面对医生的很多提问,他都用“我不知道啊”回答。

精神科医生告诉梁鸿,“花臂少年”有严重的叙情障碍。他难以向旁人敞开内心,医生问他关于亲人的问题,他都拒绝回答,因为“说出来想哭”。

“他被包裹了太久太久,他的人生是巨大的荒凉状态。他的周围全是一片无际的荒凉。”梁鸿说,“这才是我想要考察的,不是饥饿带来的荒凉,是内心情感匮乏带来的荒凉。”

为了应对抑郁、焦虑以及内心的荒凉,一些孩子在求医问药之外,开始自学心理学,寻求自我诊疗。

在阿叔的补习班,雅雅开始学习心理学知识,做自己的心理咨询师。访谈时,眼前的小姑娘言谈中嵌入颇多心理学术语。她谈到“冲击疗法”里的认知疗法。她回忆,以前自己被“好学生”思维困住,以成绩为中心的认知让她很难接纳多元,不知不觉沉浸在了固定的思维中。一些青少年在进行自我梳理与调整的过程中,反而开始试着接纳、理解父母的懦弱与不成熟。

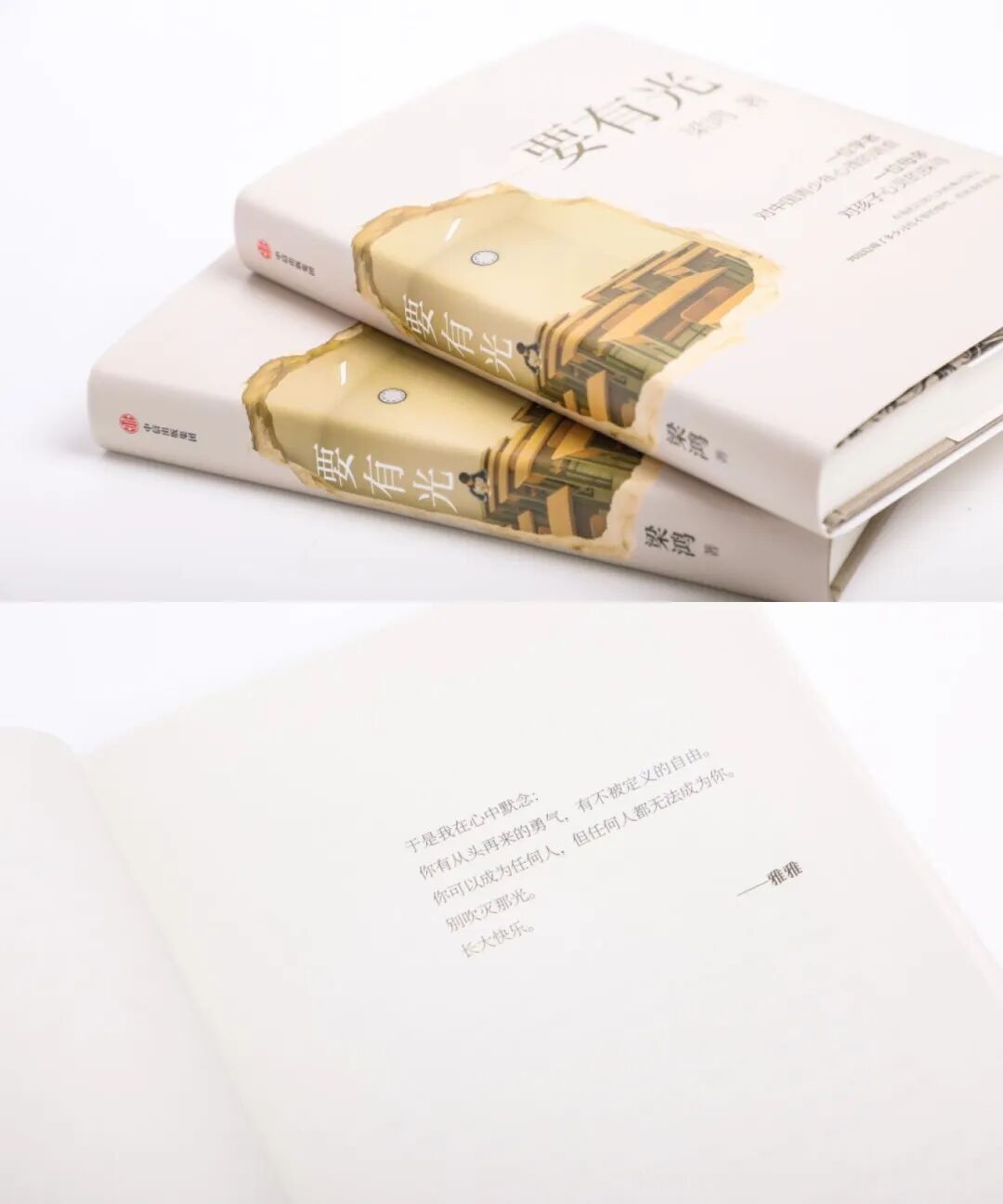

“我真的觉得,有时候是孩子走到了家长前面,是孩子在引领着家长。”2025年10月中旬,围绕着新书《要有光》的写作,梁鸿接受了南方周末记者的专访。

北京一所小学的心理课上,小学生正在进行自我认知训练。(视觉中国 / 图)

一味用管教的方式,很容易失败

南方周末:青少年心理健康问题是这几年媒体报道和公众关注的热门话题,你从什么时候意识到这个问题值得用一个长篇非虚构的方式去记录?

梁鸿:首先我也是位母亲,确实养育孩子的过程中有很多迷茫,不知道怎么去面对孩子,尤其当孩子有自我意识的时候。再回头看,你的很多行为是有问题的,比如只关注孩子的成绩,注意到原来我跟孩子没有认真地对话过,我们只是管教。

所谓的管教本身是有问题的,我们把孩子当作“弱意识”的。管教过程中,我们容易把孩子作为一张白纸,但孩子慢慢长大,他不可能是一张白纸,他有他的意识、情感方式,他的需求。一味用管教的方式对待一个有生命、情感的个体,很容易失败,同时也会造成伤害。

这在家庭内部可能更明显,因为家庭是个权力结构。丈夫对妻子,父母对孩子,如果还有上一代的话,爷爷奶奶对待儿子儿媳、对待孙子,实际上也是个权力架构。只不过我们忽略了这种权力背后的控制性,包括溺爱,溺爱没有把孩子当作平等的生命看待。溺爱和管教其实是一体两面。

我觉得非虚构不是为了解决一个社会问题,或者像心理学家或精神科专家一样指出,这样做是对的、那样做是错的。文学写作者更多还是想把复杂的路径写出来,供大家思考我跟父母的关系,我跟孩子的关系……我的思维里原来还有这些东西是空白的,是黑洞。以前我不知道,现在我知道了一些。

南方周末:在对这些青少年、家长以及精神科专业人士的访谈过程中,你发现了哪些思维里的“黑洞”?

梁鸿:在滨海采访张殊医生的时候,她说身边的人在替我们受苦。孩子是最容易感知到(成年社会)的疾病、社会认知的群体,孩子以生命的方式把它呈现了出来,其实是在替我们承担责任。

包括她讲到,孩子为什么没有自驱力?自驱力是生命中最重要的事,因为这是他们自己获得快乐,获得往前走的动力。18岁以前,我们所有小孩的学习认知都是被推着走的。被家长推动,被学校的时间推动,时不时被社会上的各种话语推动,他没有时间自我思考。外部的驱动力比他自己的驱动力大得多、快得多、强得多,小孩子没有可能产生自驱力。他的生命热情是被压抑的。我们不说18岁前,30岁,我们的家长还在管你结不结婚,生不生孩子。

青少年是人生命的成长状态,是创造力最旺盛,最希望跟外界接触,看各种各样人生的时候。为什么孩子到了大学,生命的热情变得那么低?因为在这样漫长的(教育里),我们被动学习的时间过长了。

人一生保持活下去的愿望,是因为我有某个兴趣,不单单是为了吃饭,还希望找到一点活着的意义,一点活着的乐趣。如果说我什么都不知道,我没有乐趣,只是为了工作挣钱,你会发现很多人撑不下去了,到最后,大面积的抑郁爆发。

南方周末:年轻人的“空心病”问题很多年前就有讨论,千军万马过独木桥,进入大学,反而发现不知道自己要什么。你在名校教书,现在对这个问题有怎样的体会?

梁鸿:我刚教书的时候挺震惊的。孩子们成绩不错过来了,结果有的孩子天天打游戏也不上课,一学期可能学了6门,他挂5门。我当时很不理解,怎么回事?好不容易考上大学,你该干嘛干嘛,当然打游戏是其中之一,但是不至于说完全挂科,天天睡觉,昼伏夜出。

后来慢慢理解到,其实是他很累,已经累到极致。可能(大学)第一年我就想躺平,这是其中一点。还有一点我是觉得,不是空心娃,而是空心家长,我们的人格定型实际上是在18岁以前,在漫长培育过程中,我们从来都只是学习。

所以我看到很多地方的家长留言说:这都是把他们给惯的,让他们下地干几天活儿就好了。我说,那就让他干。你光说,不让他干,没给他机会,反过来又埋怨他五谷不分、四体不勤,这是我们的社会和家长的责任。我们从来没有让孩子真的回到农村去干活,去体会一下四季的交替,或者认认植物、矿石,体会到大自然摸索的快乐。

我们缺乏在地教育,小孩的内心最起码要有一个山川河流在。比如说我的家乡河南,有哪一条河特别棒,一到夏天水涨了,一到冬天水枯了。你内心有一条河在,还是很安稳、很现实、很安全的。这种安全感可能是大地给予你的安全感。

南方周末:你的一个访谈对象说,因为家长没有做好中介的作用,让他“过度暴露在教育的创伤”之下。今天的社会,要养育一个身体和心理都健康的孩子,父母到底应该怎么承担这个中介的作用?

梁鸿:我觉得在一个家庭内部,严肃时刻太少了。我指的严肃时刻是严肃的交流时刻,而不是严肃的管教时刻。可能你发现父母说一个小时,孩子面无表情,你会说这个孩子怎么这么倔强,其实不是这样的。那种管教对孩子是无效的,他可能一个耳朵听,另一个耳朵出。

孩子觉得你的那种爱,你的高度关注,无孔不入地去找补习班,上好学校,恰恰使得他过度暴露在教育的创伤下。我们说,家是最后一米的安全。比如孩子已经第三个晚上熬到12点了,家长敢不敢说,咱先不写了?

所以当这个孩子说出这样的话,家长肯定是震惊的,因为他觉得付出了很多。我们经常以爱之名,但“爱”跟孩子擦肩而过。你确实爱孩子,没有人否定你,但你的爱却离他越来越远,并没有抵达对方,这个时候我们都要稍微衡量一下,裂缝是怎么形成的。

我之前看到有个短视频,家长说,我儿子从一个补习班到另外一个补习班,中间的40分钟让他背英语,特别开心,时间利用得好。我当时听完觉得很残酷,你让你的孩子发会儿呆、睡一会儿、打会儿游戏,行不行?

他的时间是严丝合缝的,连个发呆的时间都没有。这样的教育,孩子的情绪怎么能好?人都需要休息,你是个大人,你上班你还摸鱼呢,对不对?

梁鸿在网络平台发布征集信息,想和陷入心理健康问题的青少年聊聊,一个名叫雅雅的女孩很快回复了她,她的故事被记录在《要有光》中。(出版方供图)

“其实我们是怀着创伤往前走的”

南方周末:很多孩子提到家庭带给他们创伤。在这种创伤中,似乎能看到代际传承的痕迹。比如,有的家庭中存在家暴,导致孩子心理、精神上出现问题,但再往前深究,发现父母的父母也存在家暴行为。似乎一个家庭的教育模式,某种层面上是代际习得的?

梁鸿:我不太喜欢用原生家庭这个词,因为这里面忽略了个人成长的主体性。但另一方面,人类社会它就是习得的,我们所有的行为模式都是习得的,这就叫文化,一个群体出来的人性格差不多,有某种共性。我是觉得,作为一个慢慢长大的成年人,当你也有了孩子的时候,其实你应该警惕这些东西。

其实我们是怀着创伤往前走的。比如说,一个人的原生家庭,父亲曾经家暴母亲,他的性格里也会有某种(暴力)倾向,这必须要非常警惕。家长一定要是一个有意识的、有思辨能力的人,而不是说我父亲就这样,我也这样,这不是理所当然的。

你是个有主体性的成年人。所谓代际传承指的是,它(家暴倾向)到我身上的时候,我得把它卡住,我的父亲已经给我带来很大的伤害,我不能再把伤害传递给我的孩子。这才是目前我们在提到原生家庭时要做的,而不是我一定要跟我的父亲和解,可能在这个问题上永远和解不了。

敏敏说,她母亲在家暴她的时候,她求助于父亲,父亲没有帮助她,说你俩自己解决。那非常残酷。所以敏敏说,我希望你俩给我道个歉,就过去了。但她的父母就是不道歉。

你会发现,有时候孩子跟父母说,当年你打我,我很伤心,现在想想还很伤心。然后父母亲就会恼羞成怒:我对你好的事情那么多,你都记不住,你就记住(打你)这一件事。实际上孩子这样说,并不是说你看你对我多么不好,我不原谅你。他只是告诉你,我有这个创伤,你曾经伤害了我。

其实不是指责,是想找到交流、对话的可能,内心疏解的可能。但父母往往会绕开这个问题。这有什么?我那么辛劳地供你上大学,你到三十多岁了,还来说这个事情,真是个没良心的小孩。这就是为什么父母要有思辨性的原因。当小孩在谈论这个问题的时候,他其实就想找一个叙说的口径,把这个事情说出来。

南方周末:你会不会觉得青少年心理健康问题频发的一个原因是,整个社会或者父母那一代人可能忽略了,这一代青少年的自我意识觉醒的速度与程度已经超出了上一代的想象,以及整个社会的准备了?

梁鸿:是的。我觉得有的疾病本身也是个自我觉醒的表征。一个人如果没有那么强烈的自我意识,可能也就不会生病。孩子们自我意识更高的表征,其实也是现代社会在往前走的表现。

整个社会在慢慢往上走,孩子的自我意识越来越强,当然遭受的挤压就更明显。如果他没有自我意识,那就都去背书、学习好了。正是因为一些孩子不愿意浑浑噩噩,自我意识诞生后,就有剧烈的冲突感,这实际上也是社会意识和自我意识(冲突)更加鲜明的原因。

南方周末:整本书里,很多家庭似乎父亲参与的部分是不多的?

梁鸿:父亲是个平衡家庭的角色。你会发现,当孩子出现问题的时候,基本都是母亲在呼号,在奔走,在求救,神情憔悴。她既要面对孩子的复杂情绪,也要面临长辈、丈夫的指责——都是你惯的。很多人都这样想,你看你把孩子教成这样。

(他们)从来没想到,是因为我的不参与,可能造成了母亲这样。因为父亲长期不参与,母亲和子女绑得太紧了,很难不出问题。母亲也是个人,她累死了,她要上班,回来还要管教孩子。另外因为绑太紧,她容易啰啰嗦嗦,管得太细,放大很多东西,会产生问题。

尤其当孩子生病之后,你会发现男性普遍怯懦,他比女性更怯懦。他的病耻感可能比女性更严重。这种怯懦可能反映了,当他的权威被挑战,当他的家庭没有表面那么(顺遂),他接受不了。

我当时写到一半,突然发现怎么没有父亲?父亲真的太少了。你在医院里可以看到,大部分也都是母亲带着孩子,最起码在我们这一代,(男性)天然会觉得我们是向外的。我觉得这个关系一定得慢慢改,因为我们会偷懒,而实际上培育孩子是不能偷懒的。身为父亲,确实陪伴是第一位,如何陪伴那更重要。但首先,你连时间都不给他的话,怎么能知道他发生了什么?

所以你看妈妈这个名词,其实在家庭内部是特别悲伤的。这真的是个充满创伤的词语。

(除梁鸿外,文中出现的人物、地点皆为化名。)

来源:南方周末合规配资平台

配先查配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。